目次

マンション共用部の改善

粗大ゴミ放置の改善

粗大ゴミなどが放置されていると、新しくマンションに住もうと検討している賃借人や、購入しようと検討している人達からも管理されていないマンションだという事が一目瞭然となります。

そうなると賃貸や購入を敬遠されてしまう可能性も高くなるので改善することが非常に重要です。

特に賃借人と思われる居住者が退居直前に粗大ゴミを大量に放置して引っ越ししてしまうというケースも多いと良く聞きます。

どうすればこのようなことが無くなるのだろうかと、理事会でも度々議論しています。

賃貸して住んでいる人が多いマンションは特に多いですね。

粗大ゴミは1つでも放置されると、それを見てどんどんと放置する人が増えていくので早めに処分など対処しなくてはいけません。

また、監視カメラがあると放置した人を特定できる可能性も高くなるので、監視カメラの無いマンションは設置することも有効だと思います。

予算が無く、監視カメラの導入が難しいマンションでは、ダミーの監視カメラであれば安価に取付可能です。

ダミーの監視カメラであっても、ある程度の粗大ゴミ放置の抑止効果にはつながると思うので検討してみて下さい。

消毒液スタンドの設置

マンションのエントランスにも設置することで、居住者やマンション関係者の人達が入館した時の感染予防にもつなかりますね。

特にできるだけ手に触れたくないので、足踏式は嬉しいです。

しかもこの消毒液スタンドはすごいスタイリッシュで良いと思います。

今回のポイントは手を触れない足踏み式の物で且つ、マンションの質感を損なわないようにスタイリッシュな消毒液スタンドを安価に設置したことです。

因みに消毒液スタンドは1万円程度でした。

もっと高そうに見えますね。

ところで、一番左の写真で消毒液スタンドの上の方についている丸いお皿のようなものは何なのでしょうか?

このマンションでは小さな子供が多く、子供の目に誤って消毒液がかからないようにしてほしいと居住者の方からお願いがありました。

そこで、この円柱型の消毒液スタンドに何か受け皿のような物を取付ける必要があると考えて犬用のエリザベスカラーを購入してとりつけたものなんです。

掲示物書面の改善

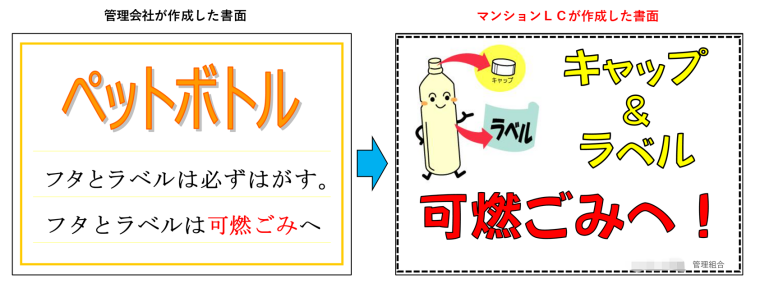

ゴミの分別(ペットボトル)

ポイントは文字を読まなくても視覚だけで認識できるようイラストを取り入れて作成した点です。

ゴミの分別は管理人の仕事ではなく、原則的には分別作業してはいけないんです。

しかし、分別しないと回収業者が回収してくれないこともあるため困ってしまいます。

しっかりゴミの分別をして捨ててもらえるとありがたいです。

ゴミの分別、特にゴミ袋などを開けて分別することはプライバシーの侵害にも関わる問題に発展することもあるので、基本的には管理人の方が行ってはいけない作業ですね。

また、鋭利な物が入っていたり、ウィルス感染などの可能性もあり非常に危険です。

居住者の方達がしっかりとゴミを分別して捨ててもらうように掲示書面も工夫することが大切ですね。

居住者の暮らし改善

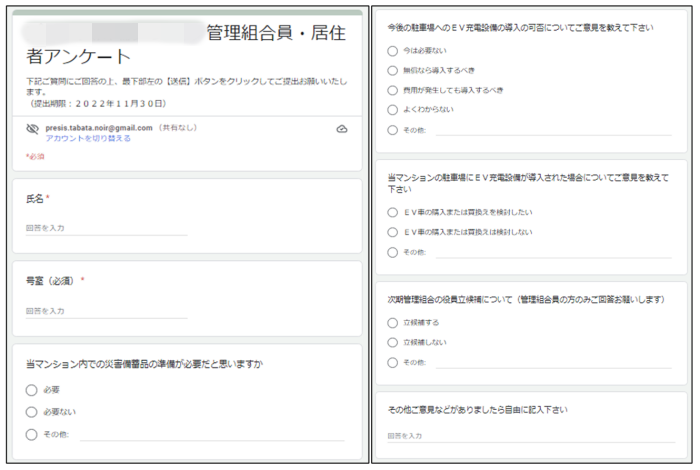

居住者・管理組合員への暮らし・管理アンケートの実施

アンケートの結果を受けて、より快適な暮らしや、的確なマンション管理につなげることもできるでしょう。

日頃に改善して欲しいことを感じていても、管理組合や建物管理会社に個人的に直接伝えることはクレーマーと思われないかなど不安に思うこともあり、正直少し抵抗があるんです。

しかし、このようなアンケートがあると全く抵抗なく意見を書けるのでありがたいです!

エレベーター内での防災訓練動画の放映

そのような場合には、消火器の使用方法などの防災訓練動画を1カ月間など放映期間を決めて放映することも有益です。

エレベーター内で動画が放映されると、半強制的に観ることにもなるので良いかもしれませんね!

防災訓練動画を放映する時にはどのような手順で実施すれば良いのでしょうか?

①エレベーター会社などエレベーター内の動画放映設備の設置、保守会社に独自の動画を放映できるのか?できるのであれば放映するための方法を確認。

②放映可能な場合、放映動画を作成または入手する。

※ 消防庁のホームページなどに掲載されているYoutubeなどの動画であれば、消防庁に申請すれば動画のデータを入手することができます。

③放映動画データを入手後、①の会社に放映動画データを送り、問題なく放映できるのか確認する。

④問題なく動画が放映できることが確認できたら、動画放映時期を確定の上、①の会社との契約を締結して動画放映を実施する。

わかりやすく手順を教えていただきどうもありがとうございました。

さっそく次回の防災訓練に向けて動画放映できるか確認してみたいと思います!

総会・理事会運営の改善

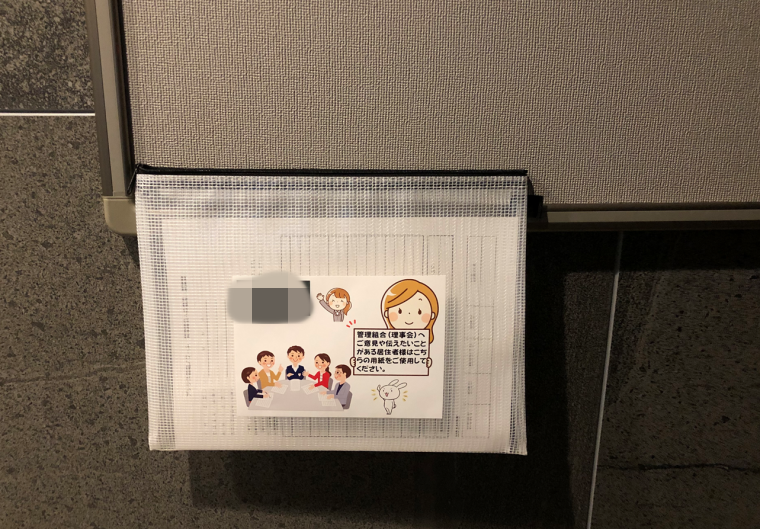

居住者からの意見書の設置

このような意見書を設置するマンションは度々見かけますが、設置していないマンションがまだまだ多いので設置を検討することをお勧めします。

あとは、あがった意見をしっかりと検討してマンション内に反映されると嬉しいですね。

居住者からあがった意見を全て反映することは難しいですが、管理組合の理事会でしっかりと検討してマンションの改善に役立てることはもちろんのことですが、意見をくれた方に回答することも重要です。

また、この居住者の方達からの意見書は、理事になったことが初めての人ばかりで構成される理事会などでは、何を理事会で検討したら良いのかよくわからない場合にも検討する議題にもなるのでお勧めです。

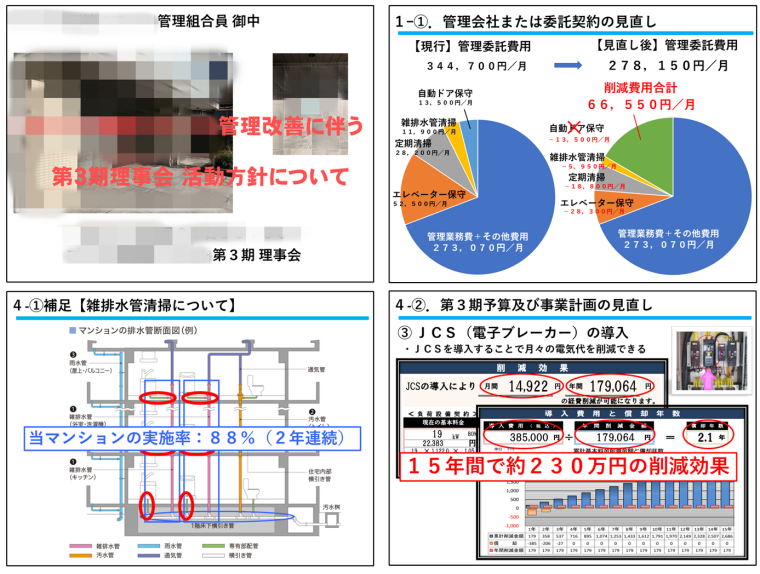

組合員向け管理改善プレゼンの実施

このようなプレゼンは居住者に区分所有者が多く、定期総会などにも多くの組合員が積極的に参加するようなマンションでは理事会の活動をあらかじめ伝えることで各組合員の方からの協力も得やすくなり、理事会としても活動しやすくなると思うのでお勧めです。

しかし、ここまでの資料をマンション管理についてあまり知識のない理事メンバーで作成するのはかなり大変ですよね。

そのような理事メンバーの場合はどうすれば良いのですか?

確かにおっしゃる通りマンション管理は複雑で高度な専門知識が必要な場面も多いので経験も知識の無い一般の方では対応が難しいと思います。

そのような場合は委託している管理会社の担当者に協力してもらいながら改善計画を立ててプレゼン資料を作るのが良いでしょう。

但し、管理会社への管理委託費用の削減を伴って改善ともなると管理会社の懐が痛む改善なので、管理会社の担当者は前向きには協力してくれないと思われるので注意が必要です。

どうもありがとうございました。

ITを活用した理事会の実施

しかし、それと同時にITを活用したオンライン会議システムは世界中に拡大し、現在では当たり前のように会社などでも利用されています。

このオンライン会議システムは、新型コロナウィルスの感染防止の観点からはもちろんのこと、マンション管理組合の理事会においては、マンションに居住していない外部の管理組合の役員でも遠方から理事会への参加が容易など非常に有益です。

ぜひあなたのマンション管理組合の理事会でも積極的に実施することをお勧めします!

私の管理組合の理事会はコロナ禍以来は開催回数も減り、参加者も少なくなってきていて悩みの種だったんです。

さっそく理事会でオンライン会議システムの理事会開催を提案してみます!

ところで、理事会をオンライン会議システムで開催することは、管理規約の変更などは必要ないのでしょうか?

オンライン会議システムを活用した理事会を開催することは、管理規約を変更していなくても可能です。

しかし、管理組合全体の意識を共有するためにも2021年に改正された標準管理規約を参考とした管理規約に変更することが望ましいですね。

管理規約を変更していなくてもオンライン会議システムでの理事会の開催は可能なのですね。

今後に管理規約の変更を検討していくこととして、まずはオンライン会議システムでの理事会を開催していこうと思います!

管理規約の変更には管理組合の総会において、総組合員数および総議決権数の4分の3以上の賛成を必要とする特別決議が必要なので少し苦労するかもしれません。

総会前に管理規約の変更ができるようにしっかりと準備して総会に臨むことが大切ですね。

ありがとうございます!

管理規約改定・使用細則制定など

駐車場の外部貸出し可能とする規約改定

昨今では自動車保有率が低下によりマンション敷地内の駐車場に空き区画が増え、管理費や修繕積立金の収益が減ってしまうことが問題になっています。

その収益を改善するために、外部の人へも駐車場を貸出して収益を確保することを目的としたものです。

是非積極的にそういった収益確保の手段があるのならどんどん実施して欲しいですね。

但し、外部の人がマンションの敷地内に入ることに抵抗を感じる居住者の方達もいますので、メリットデメリットをよく説明して総会での決議を取ることが必要です。

特にこの管理規約の改定は特別決議といって総組合員数および総議決権数の4分の3以上の賛成が必要となり、非常に可決が難しい変更ともなります。

また、外部の人へ駐車場を貸出したことにより得た収入は、基本的には事業収益にあたるため税金を納める必要もでてくるので注意が必要です。

収益が確保するからどんどん実施すれば良いという単純な話でもないんですね。

勉強になりました。

どうもありがとうございました。

役員報酬の使用細則制定

役員報酬はその役員の担い手不足の解消と理事会活動を積極的にするための1つの手段です。

また、管理組合の管理費より役員報酬を支給できることは国土交通省より公表されている標準管理規約の第37条2項にも規定されているため多くの管理組合の管理規約でも同様に規定されていると思われます。

今回のこの改善はその規約に基づき具体的な役員報酬の支給金額、条件、支給時期などを使用細則に制定して役員報酬を本格的に実施したものです。

しかも、役員に対して批判や厳しい意見だけを言うような組合員もいるので、報酬も支給されないボランティア性の高い役員会活動では役員のモチベーションも低下して消極的な理事会活動にもなってしまい悪循環になってしまって。。。

しかし、役員報酬の支給実施ともなるとまた組合員の中に反対意見、批判をいう人がでることも想定されるのでどうしたものかと迷ってしまいます。

残念ながら役員報酬に関わらず組合員の中には総会の議案に関して反対意見や批判をおっしゃる方もいらっしゃいます。

ただ、一人一人異なった考えを持っているのは当然のことで、マンションなどの集合住宅では全員の意見が一致するようなことは少ないと考えた方が良いですね。

そのために、議案によって可決するための必要賛成数も異なってきますので。

役員報酬の使用細則の制定は総会の出席組合員の過半数の賛成で決まる普通決議となり、それほど可決の難しい議案ではないので是非検討してみて下さい。

また、今回制定した使用細則は、役員になれば必ず役員報酬が支給されるというものではなく、理事会や総会に出席することで支給される活動実績に応じた支給となっている点もポイントとなりますので参考にしてみて下さい。

防火管理者の使用細則制定

しかし、マンションの中には防火管理者の担い手が見つからずに未選任のままというマンションも度々見かけます。

今回の改善は、防火管理者の資格を取得する際の講習費用や日当の支給を使用細則で制定することにより。防火管理者の未選任状態や、新しい担い手がいなく何年も同じ人が選任されてしまっているような状況を解消することを目的とした改善です。

講習費用に加えて、日当も支給してもらえると防火管理者の資格を取得しようという気にもなりやすいですね。

しかも、防火管理者の資格は国家資格でもありますし、マンション以外でも将来に役立つ資格になる可能性もありますよね!

防火管理者の資格は何よりも火災などから命を守るための知識を身につける講習を受けるので、仕事で必要が無くとも誰にとっても有益なことです。

私は極端な話、マンション居住者全員が防火管理者講習を受講して資格を取得することが理想だとも思っているぐらいです。

是非このような使用細則の制定を検討して、いざという時のマンションの安全に努めてみて下さい。

管理規約のアップデート

これは、時代の経過とともにそれまでの規約では時代にそぐわない内容となってしまうために、時代に合った適正な規約内容に改正して適正な管理体制にする目的で行います。

近年では、昨今のコロナ禍の背景を受けて2021年6月22日にWEB総会やWEB会議、電磁的方法、押印の廃止などの内容が盛り込まれた標準管理規約に改正されました。

管理規約自体が存在していないような管理組合も中にはありますが、数年ごとに管理規約の見直しとなるとまだまだ実施できていない管理組合も多いですからね。

管理規約の全面改訂ともなると管理会社としても規約の改訂案を作成するのにも非常に労力がかかる作業ともなるので、積極的な改訂提案には後ろ向きな管理会社の担当者もいるので理事会発信で実施していくことは実はすごく大切なんですよね。

管理規約の定期的な改訂、改正は管理会社主導というよりも管理組合、理事会側がしっかりと改訂、改正すべきという意識をもって管理会社の担当者と連携して積極的に取り組むことが何よりも大切です。

また、管理会社の担当者の労力がかかる1つの理由としては、管理規約の改訂などに関する議案は総会での総組合員数及び議決権数の4分の3以上の賛成が必要な特別決議となります。

そのため管理会社の担当者は、組合員に対して総会の出席票や議決権行使書などの収集を積極的に実施しなければならなくなることが挙げられるでしょうね。

管理会社の担当者は総会の開催が決まり総会資料を送付した後には、日々出席票や議決権行使書の未提出な組合員の方に提出を催促するために電話などをします。

しかし、この催促をするにあたり着信拒否をされたり、嫌がられたり、時には怒鳴られたりと大変なんですよね。

まあこれも仕事なので割り切ってやるのですが、時には落ち込むこともありますね。

そのような中で管理組合、理事会側が意識をもって管理会社の担当者と連携しながら積極的に取り組んで頂けるとありがたいですし、担当者もモチベーションを保って取り組んでいけるとも思います!

費用削減・設備更新

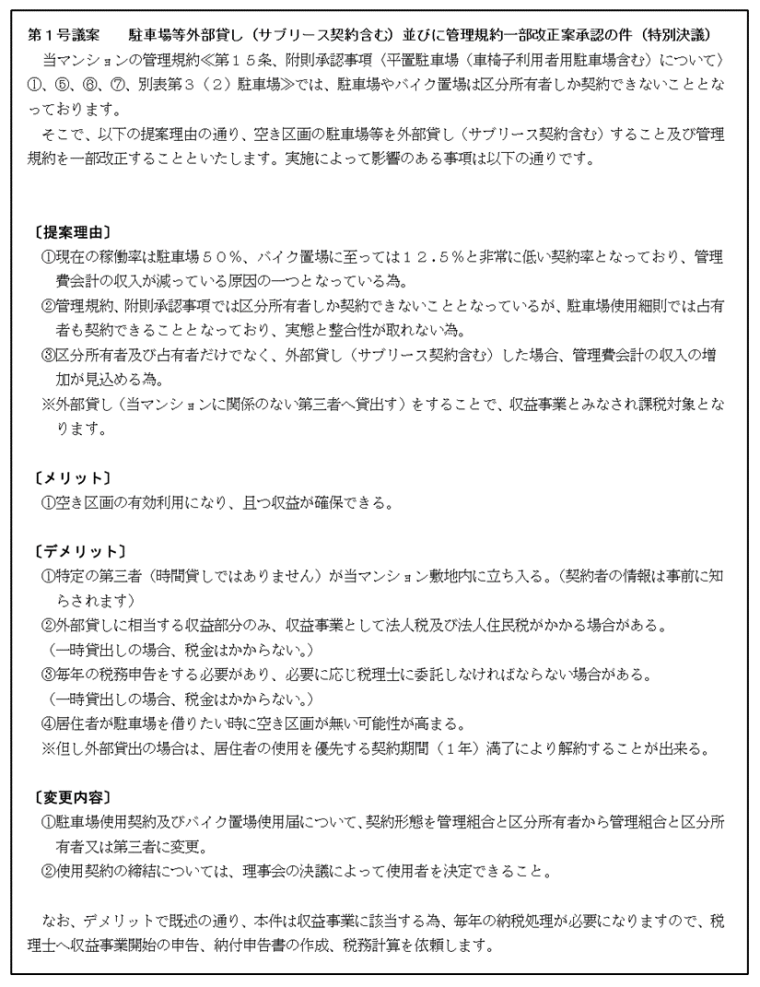

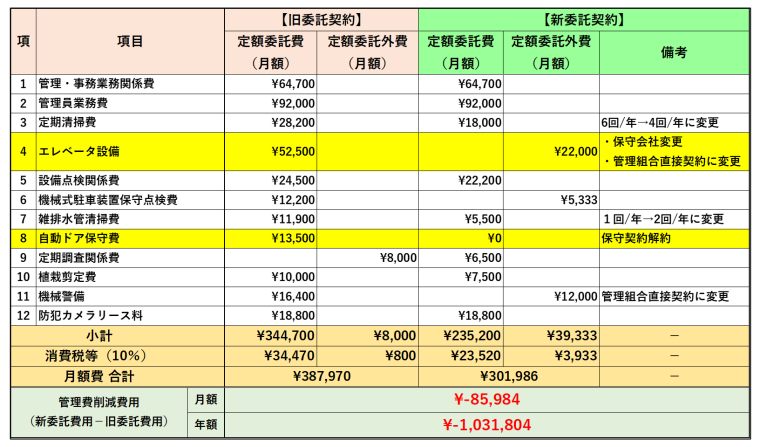

管理費の削減(管理会社を変更せずに削減)

これは、管理会社への値下げ交渉及びそれまで管理会社経由で契約していたエレベーターや機械式駐車場の保守契約などを管理組合との直接契約に変更したり、保守会社を変更することにより大きく費用を削減することができました。

また、自動ドアの保守契約など過剰と思われる保守契約は解約するなどの見直しも実施し、管理会社を変更することなく全体で年間100万円以上もの大幅な管理費削減に至りました。

このマンションでは特別高い管理委託費用を管理会社へ支払っていたということでしょうか?

このマンションが他のマンションと比べて特別高い管理委託費用を支払っていたという訳ではないんです。

残念ながら管理会社へ委託する費用をはじめ、エレベーターや自動ドア、機械式駐車場の保守費用がどれくらいが適正価格なのか?保守契約は必要か不要か?などということはマンション管理について知識のある人や管理改善によほど積極的で色々と調査しない人で無い限りはよくわかりません。

そのため事業として管理の委託を受けて業務を遂行している管理会社としては管理は管理会社任せにし、積極的に管理に取り組まない無関心なマンションの管理組合からは少し高めの管理委託費用を設定していたり、それほど必要ではないと思われる保守契約でも締結を提案するなどして管理会社自身の収益確保をしていくというのが現実で、そのようなマンションが日本国内に非常に多く存在すると思われます。

そのため、このマンションが特別高額な管理委託費用を支払っていたという訳ではなかったのです。

この数字を見るとマンション管理は管理会社任せにせず管理組合として積極的に取り組まないといけないと強く感じました!

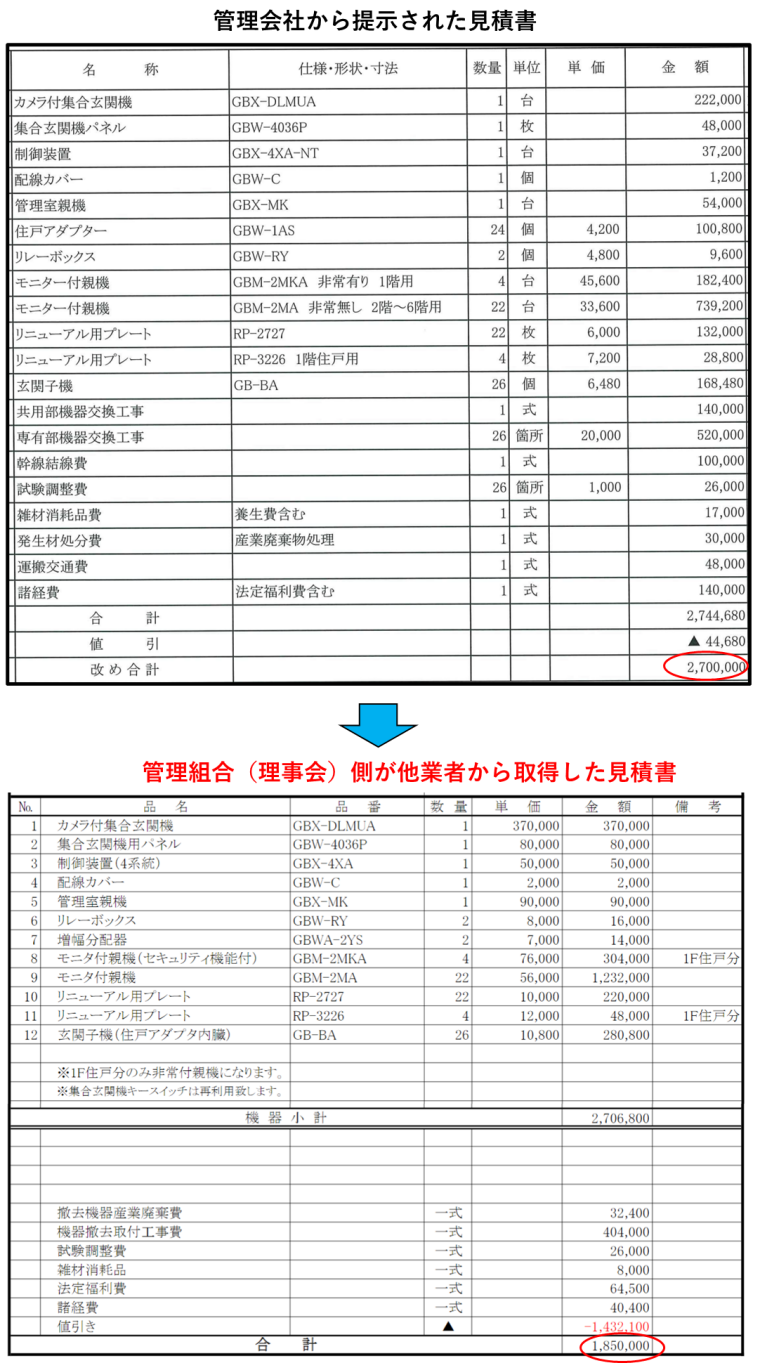

インターホン更新費用の削減

インターホンの故障は居住者の方の暮らしの維持には欠かせないもので、特に自分の所有する部屋を賃貸しているオーナーにとっては、使用できない期間が継続すると賃料を減額されかねないような事象となります。

そのような理由もあり管理組合、理事会側では早急な対応を迫られることとなってしまったのです。

そこで、管理を委託している管理会社と理事会側で独自に探した業者とでインターホン設備機器更新のための相見積もりをしたのですが、同じ機器構成でも大きな金額差がつきました。

これは興味深い。

同じ機器構成であって価格が1.4倍以上の85万円もの差がつくというのは到底私としても容認できない数字ですね。

なぜこれほど差がついたのですかね。

工事内容に差があるとか?

同じ機器構成でありながらこれだけの金額差がでるのは正直私も驚きでした。

ご質問の工事内容の差という点は既存のインターホンの配線を流用する前提の工事でしたのでほとんど差はないと考えて良いかと思います。

ここまで金額差がつたのは、管理を委託している管理会社経由での工事見積りだったため、管理会社の利益がかなり見積金額に含まれていると考えて間違いないでしょう。

もう一方は管理組合側から直接インターホン工事業者へ見積り依頼したものだったため、中間マージンが全く入っていないものでした。

これを見ると管理会社任せにするのは非常に危険ですね。

外部の区分所有者と言えども管理活動、理事会活動に無関心では将来的に安定した家賃収入を得ることも難しくなりますね。

これから理事などの役員の就任も考えて積極的に管理活動をしていきたいと思います。

ありがとうございました。

また、マンションの管理は非常に複雑で専門知識が多く必要となることもあるので、お一人で考えずに通常は管理を委託している管理会社の担当者に相談することが大切です。

但し、管理委託費用や今回のインターホンの見積りなどは委託している管理会社とは異なるマンション管理の専門家に相談してみることもお勧めです。

防犯カメラの更新

また、マンションの建築側で新築当初から防犯カメラのレンタルやリース契約を締結している場合には、割高になっているようなことも考えられるため、契約満了にともなって他社に見直すことで費用削減と併せて機器性能の向上や設置台数を増設することまで実現できる場合があります。

ただ、一般的にリース契約の場合には再リースすると費用がかなり下がりますよね?

おっしゃるとおり再リースの場合にはそれまでの費用よりかなり下がる場合も考えられます。

しかし、中には再リース後も全く費用が下がらないような契約もあります。

特に昨今の防犯カメラではリース契約ではなく、レンタル契約が増えていて、その場合には契約満了時以降も費用が下がるような契約は少ないかと思います。

もし再リースをした場合に費用が大きく下がる場合には、現状の機器の状況を確認して入替えるのか再リースするのかよく検討した方が良いですね。

そのような契約もあるのですね。さっそく現状の契約内容を確認して検討していきたいと思います。

ありがとうございました。

SDGs/カーボンニュートラルなど環境問題を意識した取り組み

共用部の動力系設備(エレーベーターなど)の節電

これらの設備の電気代は電子ブレーカーと呼ばれるブレーカーを導入することにより節電し、電気代の削減を実現できる可能性があります。

ぜひ導入を検討してみることをお勧めします

昨今は世界中でSDGsやカーボンニュートラルをはじめ環境を意識した取り組みが行われていて、マンションの管理組合としてもそのような取り組みを意識した活動は大切ですね。

しかも、最近の電気代は値上げ続きでどうにか削減できないものかと考えていたのでぜひ私のマンションでも検討していきたいです!

実際にどのくらいの電気代が削減できるのでしょうか?

そのため電気代削減効果を算出するためには、電子ブレーカー販売業者に依頼して調査を実施してもらいましょう。

その結果、導入費用よりも電気代削減効果が大きければ本格的に導入を検討してみることがお勧めです。

さっそく電子ブレーカー販売業者に依頼してみたいと思います。

共用部照明のLED化による節電

昨今の照明器具では一般的になった消費電力が低く、耐用年数も長いLED照明ですが、数十年前に建築されたマンションであると共用部の照明がLED化されていないところも多くあります。

既存照明をLED照明にすることは節電効果が期待でき、環境に配慮した取り組みと電気代の削減にもつながる管理組合にとって積極的にぜひ取り組みたい改善の1つです。

私の居住しているマンションは建築されてからまだ数年しか経過していないので、共用部の照明は当然全てLED照明だと思っていたのですが、あまり気にしていませんでした。

ただ、万が一LED照明ではないことも考えられるため確認してみようと思います!

築浅のマンションであっても部分的にLED照明となっていない設置箇所があるようなことも実際にあります!

ぜひチェックしてみて、LED照明でない場合はLED化を検討してみてはいかがでしょうか。

ただし、特殊な照明器具などでLED照明にすると美観が損なわれる可能性があるような時は、慎重に検討することも忘れないで下さい!

LED照明に変更する場合は、居住者や管理組合員の方達のご意見も聴いて検討したいと思います!

EV充電設備の導入

日本国内では、まだまだEV車の普及は遅れており、日本政府もカーボンニュートラルとしての取り組みとして積極的にEV車普及のためにEV充電設備の設置を推進しています。

そのため、国や地方公共団体などEV充電設備の設置をする際には補助金が利用できるなどの施策も多く打ちだしています。

管理組合としても積極的にそのような補助金制度を利用してEV充電設備の導入を検討していきたいものです。

それによって、マンション管理組合としてもカーボンニュートラルを意識した取り組みをしていることが対外的にもPRできますし、居住者の利便性の向上や資産価値の向上も図れていくのではないでしょうか。

EV車はまだ日本国内では普及していないと感じていたので、EV充電設備の導入はまだまだ先だと考えていました。

しかし、補助金はいつまで出るのかわからないですし、利用できる時に活用して導入することは検討すべきだと感じました。

ただ、マンションの駐車場でEV充電設備を使用すると共用部の電気を利用するため、その電気代の徴収はどうするかなど、運用面の課題もでてきますね

マンション共用部で使用される電気代をどのように徴収するかなど、運用面を決めるのはマンション管理組合にとって大変だと思います。

そのような課題を解決する一つとして、EV充電設備を利用する際のアプリケーション側で使用した電気代分も徴収し、後日管理組合に返金されるなどマンション管理組合の運用までを考慮したEV充電設備の設置会社もあるんです!

そのような会社を利用することは、マンション管理組合にとってはお勧めです。

ちなみに、EV充電設備も管理組合として所有するのではなく、EV充電設備を設置する会社の所有物としてマンションの駐車場に設置し、保守、補修まで全て管理組合側の費用の負担もなしに実施してくれるようなところもあります。

マンションの管理組合のように理事が定期的に変わるような組織では、管理組合側の手間がかからずにEV充電設備の管理ができることはとても有益ですね。

早速私のマンションでもEV充電設備の導入に向けて検討していきたいと思います!

その他マンションの資産価値の維持・向上を図る取り組み

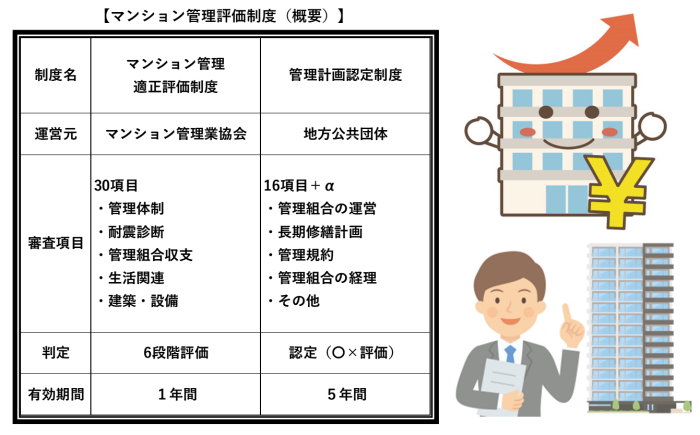

マンション管理評価制度の活用

1つはマンション管理業協会が運営元となる

「マンション管理適正評価制度」

もう1つは地方公共団体が運営元となる

「管理計画認定制度」

この2つの制度は審査内容には違いもありますが、いづれもマンションの管理項目について審査をして評価するものです。

そして、その評価結果を公表することで、そのマンションの管理状態の目安と考えてもらうことができます。

制度の概要につきましては下表を参照して下さい。

この管理評価制度の評価審査を行い、高評価を獲得して結果を公表することで、売却時の売却価格のUPなどの資産価値向上につながることは何となく想像つきました。

しかし、マンションにずっと住み続けて行こうと思う居住者(区分所有者)にとっては売却価格がUPしたところで全くメリットがないと思います。

そのような居住者の方たちばかりのマンションでもこの評価制度を利用することで何かメリットはあるのでしょうか。

この管理評価の審査項目は、日頃から管理しておくことが適正だとされている管理項目が複数審査対象となっています。

そのため、もし不備となるような管理項目があったとすれば、将来的にそのマンションで快適な暮らしをしていくための支障となっていくとも判断できます。

それらの問題をいち早く発見し、改善することで将来的にも居住者全員の快適な暮らしを維持・向上していける可能性が高まりまると言えるでしょう。

また、これは私も実際に自身が理事長を務めるマンションでマンション管理適正評価制度を審査した結果、肌で感じたことがありました。

それは、審査結果を受けてマンションの建物管理を委託する建物管理会社の善し悪しも反映するということです。

審査結果の評価が悪い場合には、日頃の建物管理会社の委託業務のずさんさも明るみになることがわかりました。

それがわかると、建物管理会社への改善要求や、改善の見込みがない場合には、建物管理会社を他社へ変更するなどの対応も決断しやすくなるのではないかと思います。

そのように考えると、賃貸で居住している方達も含めたマンション居住者全員にとってメリットのあることと言えるのではないでしょうか。

そのように考えると確かにマンション居住者全員にメリットがありますね!

因みにこの評価制度を取得することによって国などからの優遇措置みたいなものはないのでしょうか?

地方公共団体が運営元となるマンション管理計画認定制度においては認可を取得すると既に管理組合にとってメリットのある住宅金融支援機構のマンション共用部リフォーム融資の金利の引き下げや、2023年からは、マンションすまい・る債の利率の上乗せの措置が講じられることが決まっているようです!

しかし、残念ながらマンション管理業協会の管理適正評価制度には高評価を獲得しても現在では特にそのような優遇措置があるわけではありません。

それであると、マンション管理適正評価制度よりもマンション管理計画認定制度を優先して評価実施した方が良いですね!

しかし、マンション管理計画認定制度は2022年4月からスタートはしたものの、実際には各地方公共団体ごとにマンション管理計画制度を実施するためのマンション管理適正化推進計画というものを策定しなくては実施できないんです。

因みに2022年12月現在、東京23区でマンション管理適正化推進計画を策定し、マンション管理計画認定制度をスタートしているのは、板橋区と台東区の2つの区だけです。

まだまだこれからの評価制度と言えますね。

一方、マンション管理適正評価制度はどのマンションでも管理組合の総会で評価制度を実施することが承認されれば、今すぐにでも評価審査することができます。

2つの評価制度は評価項目など異なる部分も複数でてきます。

私としては、まずは今すぐに実施可能なマンション管理適正評価制度を実施していくことをお勧めします。

そして、マンション管理計画認定制度も利用できることになった暁には、併せて利用することでより的確なマンション管理を実践でき、マンション資産価値の維持・向上も図られていくのではないかと思っています。

さっそく、次回の理事会でマンション管理適正評価制度について議論してみようと思います!

2.jpg)